Kristoffer Borgli, regista, montatore e sceneggiatore norvegese, con il suo Sick of myself ha dimostrato di avere molto da raccontare. Il titolo gioca sull’ambivalenza dell’espressione inglese “beeing sick of something”, ovvero “averne abbastanza di qualcosa”. Tuttavia il significato letterale di “sick” è “malato/a”. Il titolo Sick of myself può essere interpretato in due maniere: “ne ho abbastanza di me stessa” oppure “malata di me stessa”.

Il tema del doppio, già suggerito dal titolo del film, ricorre per tutta la sua durata. La protagonista Signe ha trent’anni e convive col suo fidanzato Thomas, un artista in rampa di lancio. Signe ha un’esistenza mediocre. Lavora come commessa in una sorta di Starbucks e non ha aspirazioni professionali.

Gli impegni lavorativi del compagno, che siano galà, shooting promozioni o quant’altro invadono i suoi spazi personali. Il lavoro, concretamente, viene portato a casa, come fosse un enorme mobile piazzato al centro di una stanza. Ingombrante.

Signe vive nell’ombra di Thomas in cerca di attenzioni. È un pesce fuor d’acqua, non perché sia incapace a interagire col prossimo, quanto più perché non ha una propria voce. Sceglie quindi di trovarla nella compassione del prossimo, e nella sua ipocrisia.

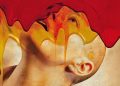

Signe si ammala e si sfregia volontariamente, per sentirsi finalmente osservata. Ma l’ipocrisia, dove risiede? Nell’inclusività forzata dell’ambiente artistico di Oslo che la porta a sé sfruttandone l’immagine? Nel complesso del buon samaritano che ci colpisce sempre tutti? O forse l’ipocrisia è solo una barriera che avvicina e separa conflittualmente gli uomini in un gioco perverso?

Sono tutte domande le cui risposte possono essere pescate in Sick of myself, che è una rappresentazione sentita e orrorifica del nostro presente cinematografico e sociologico.

La protagonista viene avvicinata al mondo della pubblicità di moda per via delle piaghe che le solcano il volto. La sua imperfezione diventa per i pubblicitari un meccanismo di lucro. Quando invece le condizioni di salute di Signe si aggravano viene rifiutata dalla moda, metaforicamente dal cinema, e sostituita da un’altra modella con una deformazione fisica più “vendibile” della sua.

I corpi, come le identità, diventano merce. Il mercato nero delle multinazionali mercifica diversità. Ma soltanto quella. Quando la diversa diventa mostro, quello non viene accolto. La parabola di Signe diventa un viaggio negli abissi dell’industria cinematografica, che adotta emarginati solo per il proprio tornaconto personale, quando questi tentano di essere autentici, vengono scartati. L’industria è senza controllo, distrugge sperando di creare, e Sick of myself non fa sconti di omertà a riguardo.

Sul fronte sociologico invece l’opera seconda di Borgli è una fotografia personale, ma comunitaria, di Millennials e Generazione Z, ormai legate all’idea di dover cercare attenzioni attraverso il dolore fisico e psicologico. Il mondo del film pullula di sensazionalisti di mestiere, alla costante ricerca di nuovi orrori da rendere trend per i media.

Nonostante l’animo da dramma d’essay, molto, tanto vicino al cinema di Joaquim Trier (Thelma, La persona peggiore del mondo, Oslo 31. august) Sick of myself riesce dove in molti falliscono: diventare horror senza avvalersi di elementi paranormali e grotteschi in senso stretto.

Il grottesco qui è un derivato delle perversioni di una generazione che fa fatica a guardarsi allo specchio, e che quindi, lo specchio, sceglie di frantumarlo.