Il Futurismo è un movimento artistico italiano dei primi anni del XX secolo. E’ il diretto precursore delle successive avanguardie che nella seconda metà del 900 si svilupperanno in tutta Europa. La data storica che sancisce formalmente la sua nascita è il 5 febbraio del 1909. E’ il giorno in cui i cittadini italiani lessero sulla Gazzetta dell’Emilia ‘’Il Manifesto Del Futurismo’’, scritto da Filippo Tommaso Marinetti. Al suo interno il poeta presenta – non senza una certa enfasi – quelli che sono gli ideali e i valori che costituiscono le colonne portanti della nuova avanguardia. Tali caratteristiche sono riassumibili in una necessità fondamentale: rompere drasticamente i legami con il passato per volgere lo sguardo verso un avvenire all’insegna del progresso, della tecnologia, del coraggio, della velocità e dell’azione.

La Filosofia dietro il movimento

Per comprendere al meglio i connotati della concezione futurista è doveroso fare un passo indietro verso la fine del XIX secolo, quando in seguito alla rivoluzione industriale il continente europeo attraversa un periodo di importanti cambiamenti sociali, economici e politici. Sulla marea crescente del positivismo scientifico viene pubblicato un libro destinato a diventare – nel bene e nel male – portavoce di una corrente rivoluzionaria: L’origine della specie di Charles Robert Darwin. All’interno dell’opera è esplicato in modo dettagliato ed esaustivo il concetto di evoluzione e trasformazione individuale all’interno di un contesto difficile e competitivo. Il futurismo parte proprio da qui: dalla glorificazione del conflitto, dall’amore per il pericolo, dalla sopravvivenza del forte che sovrasta ed elimina il debole. Non a caso, infatti, il movimento inneggia esplicitamente alla guerra, definita senza mezzi termini ‘’unica igiene del mondo’’.

Le arti del futuro

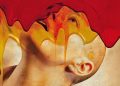

Il movimento futurista interessò tutte le manifestazioni culturali del suo tempo: dalla pittura alla scultura, dalla letteratura al teatro, passando per la musica e la danza, fino ad arrivare all’architettura, alla fotografia e al cinema. La matrice comune di ognuno di questi ambiti è proprio il categorico diniego del passato e della tradizione. Sono considerate pesanti zavorre da scaricare per alleggerire il carico e sfrecciare senza sosta verso le radiose meraviglie del futuro. È su queste basi che vengono realizzati dipinti caratterizzati da colori accesi e forti contrasti, ai quali si accosta sempre un utilizzo atipico e innovativo delle linee. Anche i temi della letteratura e del teatro subiscono una modifica sostanziale: si assiste al totale rifiuto dei sentimentalismi dei poeti classici, corroborato dal ripudio assoluto dell’idea della donna angelo. Il cinema, invece, non avendo legami coi tempi che furono, viene considerato un puro figlio del futurismo.

Gli eccessi del futurismo

Nel presentarsi al mondo il futurismo esagera e, purtroppo, lo fa con cognizione di causa. Al movimento, infatti, non bastava superare il passato, l’obiettivo era distruggerlo. Una distruzione che non doveva essere solo fisica, ma anzi principalmente morale e ideologica. Parola d’ordine: cancellare. L’antichità era vista come un limite, l’arretratezza tecnologica un male da estirpare e i popoli primitivi un problema da risolvere. C’è veramente poco da meravigliarsi, dunque, se alle porte della Seconda guerra mondiale il futurismo e il fascismo camminavano di pari passo. Fortunatamente, però, il lato oscuro del movimento non farà parte del suo lascito benefico, che al contrario si espliciterà egregiamente nelle interessanti e rivoluzionarie sperimentazioni tipiche delle avanguardie del secondo dopoguerra.