L’horror più chiacchierato dell’anno, Talk to me dei fratelli Filippou, è un controsenso al principio. La coppia di registi aveva prodotto nel 2015 a soli vent’anni Babadook di Jennifer Kent, uno degli horror fondamentali e fondanti dell’ultimo decennio cinematografico.

Babadook si differenziava dal panorama orrorifico internazionale. In un mondo di spaventi effimeri, l’orrore della Kent era un’allegoria del male sociale insito nella famiglia non-tradizionale.

Otto anni dopo, ora registi, i fratelli Filippou giunti alla prima regia cinematografica sfrecciano nella direzione opposta. La freschezza di Talk to me non è pervenuta. In quanto a visione del mondo e delle nuove generazioni il loro film sembra concepito da un cinquantenne.

La storia è quella di Mia, ragazza orfana di madre che abita con un’altra famiglia che la ospita, in seguito a un periodo di elaborazione del lutto tortuoso. Mia e i suoi due “fratellastri” frequentano un gruppo di ragazzi che intrattiene le proprie serate organizzando feste in casa nelle quali si sballano facendosi possedere da spiriti malevoli.

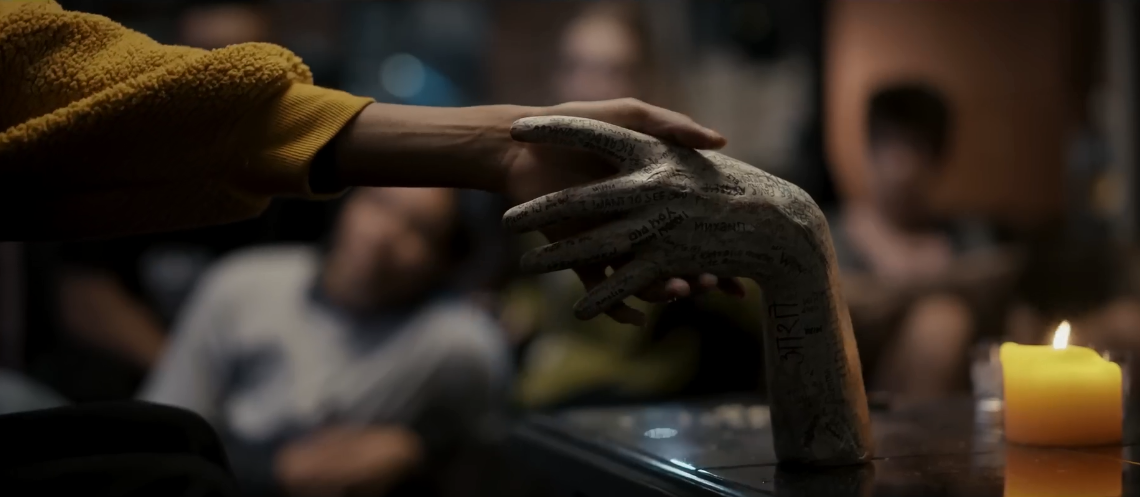

Il rituale è semplice: il portale tra vivi e morti viene aperto dalla mano imbalsamata di uno sciamano deceduto.

Gli adolescenti del mondo dei Filippou alzano una barriera protettiva tea di loro, ma anche nei confronti delle generazioni precedenti.

Attentano alla propria lucidità bruciandosi con una nuova declinazione degli stupefacenti, le possessioni demoniache per l’appunto. Mancanze e dipendenze appartengono a ogni generazione, ognuna ha le proprie, è così che gira la società che abbiamo scelto.

Agli occhi dei due registi evidentemente non è così lampante. La dipendenza da stupefacenti/demoni è per loro un tratto distintivo della generazione di adolescenti di loro ideazioni. Gli adolescenti di Talk to me non sono gli adolescenti di oggi, nemmeno allegoricamente.

L’unica creatura in grado di generare terrore nel film, tuttavia, è lo smartphone. Durante i rituali i ragazzi riprendono ossessivamente i propri amici mentre vengono sottomessi dai demoni, abbagliandoli coi loro flash. Unico problema, i telefoni, materializzazione del male insito nel progresso, sono presenti giusto in due scene, dopodiché vengono messi da parte.

Il focus di Talk to me si sposta su un tema-cliché dell’orrore cinematografico moderno: l’illusione di realtà. Nella seconda metà dell’opera l’attenzione è rivolta alla protagonista e alla confusione che vive nel distinguere a fatica realtà e immaginazione.

Il gioco registico dei registi è sempre il medesimo per novantacinque minuti, mostrare il mondo con gli occhi di Mia, fingendo che sia la realtà oggettiva. La tecnica dura ben poco, soprattutto se cerchi di ripeterla in continuazione fino alla fine.

Le possessioni diventa un’allegoria (mica tanto complessa da leggere per altro) del peso del dolore che affligge la protagonista. Gli spiriti sono per lei il canto delle sirene di omerica memoria. Una chiamata all’oscurità e alla nostalgia per la propria vita precedente, spensierata.

La debolezza è l’unico elemento che contraddistingue Mia. Non si evolve mai, non ci riesce, come è anche giusto che sia dopo aver vissuto un lutto del genere.

Ma qui si parla di cinema, non di realtà, per grazia divina. Essere in un film potrebbe essere per un dramma del genere la via di salvezza. Il cinema può essere mosso dalla speranza, a differenza del mondo reale. D’altro canto per dirla alla Woody Allen: “Il cinema si ispira alla vita, mentre la vita si ispira alla televisione.”.

Talk to me non funziona perché è nato vecchio, perché non cerca di riscrivere le regole dell’horror a proprio favore al fine di cambiare le carte in tavola. In ultima analisi, pecca di superficialità nei confronti di ciò che sceglie di mostrare: il mondo invisibile (degli spettri) insito in quello visibile (il nostro).

Non c’è distinzione tra i due scenari, tra i due mondi. Visivamente le due dimensioni vengono messe in scena alla medesima maniera, forse la lacuna registica più grave nel fortunato, ma mediocre, esordio di Danny e Michael Filippou.