La storia di Dio inizia circa 200.000 anni fa in un posto non meglio precisato del Sud Africa. Trattandosi di un tempo molto remoto, non abbiamo particolari informazioni in merito all’istante in cui Egli venne concepito. L’ipotesi più accreditata è quella che ruota attorno alle vicissitudini di un giovane Homo sapiens. Quest’ultimo dopo aver terminato la sua consueta battuta di caccia, decise di riprendere fiato sedendosi su una delle tante rocce che sporgevano nella vegetazione. La mattinata era trascorsa come al solito, tuttavia quel giorno il ragazzo si soffermò in modo particolare a fissare la volta celeste. Cercava qualcosa che non era nemmeno capace di definire. Fu così che nacque Dio.

Il politeismo degli antichi

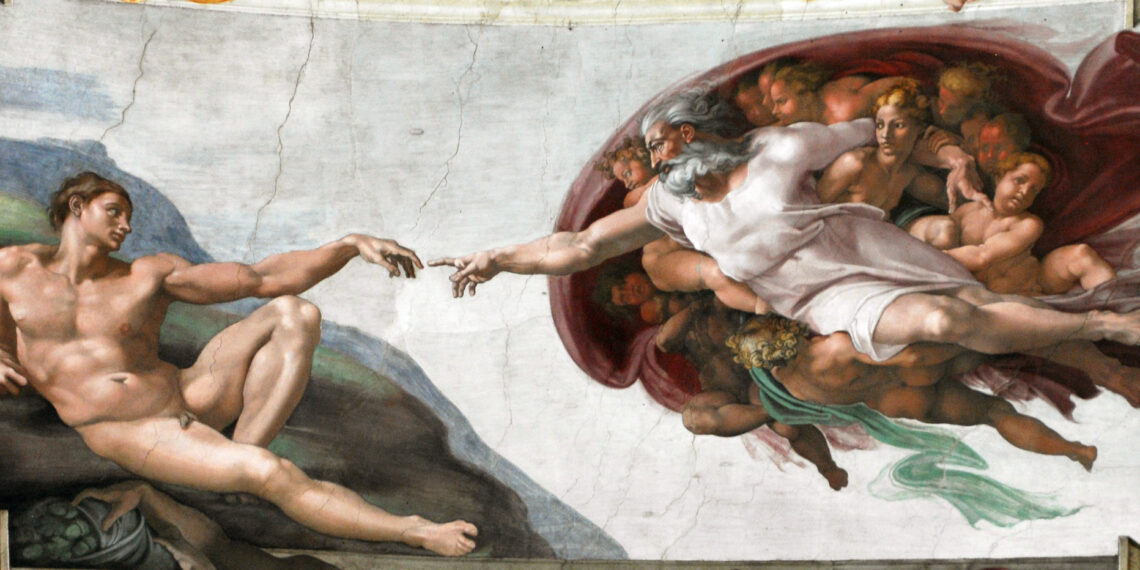

Per illustrare la biografia di Dio, naturalmente, dobbiamo partire da molto lontano. I primi passi dell’Altissimo lo vedono scisso in diverse entità. Dallo studio dei pittogrammi degli uomini e delle donne del paleolitico, infatti, scopriamo che i precursori dell’umanità temevano e veneravano le forze della natura. Veneravano il vulcano, il fiume, il temporale, come anche il sole, la luna e le stelle. Lo stesso vale per i babilonesi, i fenici e gli egiziani. Con la differenza che per questi popoli le manifestazioni di Dio cominciano ad assumere sembianze e caratteristiche antropomorfe. In questo caso oltre a definirne i diversi aspetti ne stabiliscono anche le varie tendenze caratteriali. Tale filone ‘’umanizzante’’ culmina con la religione dei greci. In seguito si approda a quella dei romani che presentano un pantheon di divinità. Quest’ultime pur essendo ritenute superiori da un punto di vista ontologico, conservano con ardore i vizi e le virtù tipici del genere umano.

L’assolutismo medievale

Molti ritengono il medioevo come un periodo storico prevalentemente negativo. Al di là che sia vero o meno, nessuno penso possa mettere in dubbio il fatto che i secoli che vanno dalla caduta dell’Impero romano di Occidente (476 d.c.) agli ultimi anni del 1600 sono caratterizzati – nel bene e nel male – dal più maestoso sforzo intellettuale, morale e speculativo compiuto dall’uomo per comprendere e confermare l’essenza e l’esistenza di Dio. Non è certo semplice riassumere le motivazioni che hanno condotto all’’assolutismo di quest’epoca. Un assolutismo contraddistinto in molti casi da una brutale intransigenza. Ciò che sappiamo è che in un certo momento della storia del mondo, in concomitanza con la diffusione di alcune opere letterarie, la tendenza che fino ad allora aveva portato alla personificazione dell’essere divino si inverte prepotentemente. Lo fa in favore di un concetto univoco che allontana drasticamente Dio dalle sue creazioni, collocandolo in un orizzonte trascendentale fuori dal tempo e dallo spazio che, sostanzialmente, si configura come lo scopo ultimo di tutti gli esseri viventi del pianeta.

La morte di Dio

Può sembrare strano, ma è la verità: Dio è morto. Non solo, per ironia della sorte è morto così come è nato: per colpa dell’uomo. È morto di stenti, lentamente, appesantito dalle troppe responsabilità affibbiategli da un cristianesimo che – tradendo sé stesso – lo ha considerato come di sua proprietà, uno strumento al servizio del potere della chiesa. È morto senza un funerale, se non fosse stato per il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche probabilmente oggi nessuno si sarebbe neanche reso conto della sua morte. Con la Sua scomparsa l’umanità guadagna finalmente la tanto agognata libertà, sorretta da un positivismo scientifico che la stuzzica costantemente a porre sé stessa al centro dell’universo. Eppure, quando è sola, lontana dal confortevole sentimento comune, l’anima umana non può fare a meno di avvertire una flebile vibrazione, accompagnata da un sottile e acuto senso di mancanza; è allora che, messa da parte la vanità, essa si ritrova a soffermarsi sul dolore della perdita, cercando in ogni dove una piccola e miracolosa traccia della Sua presenza.