L’articolo potrebbe contenere spoiler

È in sala dall’11 al 17 luglio, diviso in due atti da 140 e 130 minuti, il costo del biglietto è di tre euro e cinquanta ad atto. Ma soprattutto è un capolavoro assoluto: Dostoevskij, dei meravigliosi fratelli D’Innocenzo.

Mancano voci nuove nel cinema italiano, dite? Mancano certezze? Le certezze, in questa terra dell’abbastanza che è l’Italia, hanno dei nomi: Fabio e Damiano. Realizzano quattro lungometraggi in sei anni, oltre ad aver scritto il soggetto di Dogman di Matteo Garrone e sceneggiato La ragazza ha volato (2021), Educazione fisica (2022) e Bassifondi (2022). Iperattivi, vergognosamente costanti per quanto concerne la qualità.

Due pessimisti in cerca di luce. La luce, sperando che ne siano consapevoli, è proprio insita in loro e nel loro cinema: sono i fari del cinema italiano, Damiano e Fabio D’Innocenzo.

A trentacinque anni girano il loro secondo capolavoro assoluto (il primo fu all’esordio, La terra dell’abbastanza, in mezzo, due meraviglie, Favolacce, America latina): un neo-noir, termine fastidioso, all’industria del cinema italiano. Lo riteniamo ripugnante, lo evitiamo, produttivamente, come evitiamo in assoluto il cinema di genere.

Sky Studios ha permesso ai due cineasti di rompere gli schemi, mettendo al mondo un film che sembra venir fuori da un’epoca storica della narrativa audiovisiva che non esiste più: c’è la caccia al killer-filosofo, più pop, à la David Fincher. Convive però con l’horror padano del primo Pupi Avati, e soprattutto la ricerca, l’indagine, l’unione dei puntini del grande thriller-horror di Dario Argento.

Dostoevskij è tutto questo, speziato però da una ricerca letteraria che ricorda quella dell’ultimo Paul Thomas Anderson: il cinefilo che, in età adulta, ha deciso di scrivere il Grande Romanzo Americano attraverso il cinema (e ci è riuscito, più volte). I gemelli romani riflettono su modelli letterali, oltre che cinematografici: dalle atmosfere à la Antonio Moresco, per loro stessa ammissione, allo stesso Delitto e castigo, dell’autore che dà il titolo al loro quarto immenso lungometraggio.

Il cinema, in Dostoevskij, va’ di pari passo con la letteratura, due amori dei D’Innocenzo, che attraverso la caccia estenuante al killer Dostoevskij, raccontano del loro rapporto con l’autorialità. Un serial killer nichilista, che lascia sulla scena del crimine pagine di diario in cui racconta l’intimità insita nella condivisione degli ultimi attimi di vita delle vittime.

Omicidi brutali, a sangue freddo, seppur non creativi: gole tagliate, colpi di pistola, incendi. Il limite di Dostoevskij sta nella creatività: il terrore di ogni scrittore, o sceneggiatore, che dir si voglia.

Qui subentrano le altre due figure archetipicamente noir: Enzo Vitello (Filippo Timi), detective anestetizzato dalle pasticche (tormentato da una malattia che scopriremo nel secondo atto, in una sequenza agghiacciante): il detective.

Poi c’è Ambra (Carlotta Gamba), anche lei Vitello, figlia abbandonata da Enzo. Non è la femme fatale del noir classico poiché i grandi autori rievocano, e ricodificano le regole, quando affrontano un genere. Ambra è il prodotto del male insito nella vita stessa: il prodotto dell’assenza di un padre malato – una ragazza interrotta.

Se detective e assassino, nel loro specchiarsi in continuazione, corrispondendosi, restano vicini all’idea classica del conflitto guardia-ladro tipica del poliziesco, la femme fatale è quella che cambia i connotati. Diventa femme fragile, donna fragile.

La genesi del racconto però sorge (o forse emerge) da quelle stesse tenebre che accompagnano il cinema dei D’Innocenzo da Favolacce. In America Latina, sembrava che i punti d’interesse, dalla villa di Elio Germano al bar di provincia, fossero separate da cumuli di vuoto: spazi oscuri dove la materia svanisce.

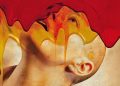

Il mondo di Dostoevskij è circondato da una nube nera che lascia intravedere poco, una dichiarazione d’intenti visiva tanto chiara quanto impattante: non c’è spazio per la luce, c’è degrado, accumulazione, perturbante: tutto è asettico, spaventosamente uguale. Questo grazie allo splendido lavoro di Matteo Cocco, che confeziona una fotografia in grado di vestire finalmente con autenticità assoluta il mondo dei D’Innocenzo: il nichilismo che pervade i loro lavori adesso ha forma fatta e finita.

Il contenitore a cui si fa riferimento nell’atto centrale del film, ogettifica decine di anime ammassate in orfanotrofi, terre di figli perduti, deviandole, alimentando in alcune di loro una repulsione per la vita stessa, per citare le lettere del killer: “il movente è la vita stessa”. La futilità dell’esistenza è il succo (amaro) dell’eredità impartita a una generazione di orfani, perché essere orfani non è uno status – ma uno stato dell’anima. E i D’Innocenzo lo sanno bene, nei loro racconti il disagio di vivere è linfa vitale, anche slancio vitale, in una modalità genuinamente realistica, che vi piaccia o no.

Il contenitore è però anche Dostoevskij stesso: un’opera che consolida il loro immaginario, che è ormai agiografico, rivitalizzando il poliziesco, che convola a nozze con le loro favolacce; un contenitore di amori, artistici e non, di perversioni e timori, quelle dei due splendidi autori e dei loro protagonisti.

Un uomo, due donne, legate dal disprezzo. Per cosa? Per essere state messe al mondo. Un mondo senza padri.