Il tredicesimo lungometraggio di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire, risulterà agli occhi dei più affezionati al suo cinema come un’auto-analisi di quest’ultimo.

Dopo il successo clamoroso de La stanza del figlio, Palma d’Oro a Cannes 2001, il cineasta romano ha cambiato radicalmente approccio al cinema. Ha smesso di parlare di sé, iniziando a ricoprire ruoli da attore sempre più marginali nelle sue opere. Soprattutto, ha smesso di parlare di cinema, salvo una parentesi in Mia madre.

Guardando cronologicamente i suoi film il processo creativo che l’ha portato a prendere determinate scelte risulta tangibile. Nel 1998 esce Aprile, documentario autobiografico nel quale l’autore racconta parallelamente l’ascesa al potere di Silvio Berlusconi alla nascita di suo figlio Pietro.

Nella seconda parte del film, sembra quasi che Moretti decida di accantonare la politica per dedicarsi al figlio appena nato, realizzando come l’attivismo (nel suo caso) sia soltanto una forma di speculazione fine a sé stessa. Non è un caso che il film successivo, La stanza del figlio appunto, manifesti la paura dell’autore di perdere suo figlio, salvo poi tornare a parlare di politica (e di Berlusconi) subito dopo con Il caimano.

L’avvicinamento di Moretti a temi drammatici più universali, come l’elaborazione del lutto appunto, sembra paradossale pensando all’egocentrismo col quale ha sempre affrontato il cinema.

Roma Nord, le scarpe da donna, la misantropia, un senso critico talmente estremo da risultare estenuante. Tutti temi che hanno sempre rischiato di circoscrivere il cinema di Nanni Moretti a una cerchia ristretta di pubblico, più intellettuale, pretenziosa.

Un inetto chiuso al mondo, forte delle proprie assurde convinzione, questo è Michele Apicella, alter ego del regista, che ne Il sol dell’avvenire sembra fare ritorno, a trent’anni da Palombella rossa.

Il ritorno di Michele Apicella

Nel suo nuovo lungometraggio di finzione Nanni Moretti torna a fare quello che gli riesce meglio: essere sé stesso, in tutto e per tutto.

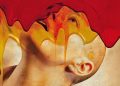

Giovanni sta girando il suo tredicesimo lungometraggio da regista, come lo stesso Moretti: un film sulle vicissitudini della Sezione Antonio Gramsci del PCI nella Roma del 1956. Lo spettro della guerra civile in Ungheria incombe su Roma, rosseggiando gli animi inquieti dei comunisti italiani.

L’arrivo di una compagnia circense ungherese in città diventa il pretesto per i “compagni” della Sezione Gramsci (guidati da Ennio, interpretato da Silvio Orlando) per dissociarsi definitivamente dalla tirannia dell’URSS.

Questo è soltanto il finto film, tuttavia. Il Giovanni regista del “film nel film” si trova in un periodo cruciale della sua vita. Ha settant’anni, è sposato da quaranta con la sua produttrice Paola (Margherita Buy). Il suo matrimonio è praticamente a pezzi, sebbene lui faccia di tutto pur di non rendersene conto.

Dall’altra parte, il suo film in costume sugli anni ’50 sta precipitando, condizionato da un cast e da una troupe fin troppo ribelli.

Sembra evidente come quella consapevolezza raggiunta quasi trent’anni prima con Aprile sia risalita a galla: perché parlare ancora di politica?

Di sequenza in sequenza, l’interesse di Giovanni per il suo film va scemando, facendosi scavalcare dai suoi problemi umani. Iniziando, in un delirio di fantasie, a girare un altro film, questa volta più sincero, legato a ciò che realmente lo emoziona.

Oltre al già citato matrimonio a pezzi, un altro incubo del Moretti personaggio (di Michele Apicella in particolare) esce fuori dall’armadio.

Nel corso del film Giovanni si scontra in più occasioni con le novità. Ad esempio l’incontro con un giovane regista esaltato dalla violenza gratuita, diventa il soggetto di una lunghissima sequenza che sembra rievocare i deliri del primo Moretti. Per non parlare dell’incontro tra Giovanni e i vertici di Netflix, scena già diventata cult.

Nel tornare a parlare di cinema, Moretti torna a parlare di industria cinematografica, ma soprattutto, quarant’anni dopo, si ritrova dall’altro lato della staccionata.

In Ecce bombo, suo primo lungometraggio professionale, inveisce contro Alberto Sordi e il cinema nazional-popolare in un’altra scena iconica (“Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film di Alberto Sordi?”).

Il giovane Nanni Moretti/Michele Apicella, radicale e polemico, mezzo secolo dopo si ritrova a essere un vecchio regista senza più idee, schiavo del suo stesso personaggio, per il quale nessuno ha più considerazione.

Il mea culpa di cinquant’anni di vita e la passerella felliniana

In soli 90 minuti Il sol dell’avvenire riesce a prendere in spalla cinquant’anni di vita di un uomo-artista, riuscendo a revisionare, con occhi più esperti, tutti i tasselli fondamentali e fondanti della sua poetica, correggendo di tanto in tanto alcuni tiri.

Per tutta la durata del film Moretti fa un’ammissione di colpa, concretamente. Ammette di non essere realmente coinvolto da progetti pretenziosamente autoriali come Il caimano o il più recente Tre piani.

Quello di cui ha bisogno il suo personaggio è naturalezza, la spontaneità di raccontare storie che lo emozionino realmente, senza lasciarsi condizionare da un mondo esterno in costante evoluzione, distante anni luce dalle sue convinzioni.

Finalmente Michele Apicella smette di combattere contro i mulini a vento e accoglie il cambiamento.

Con una passerella finale che ricorda volutamente Fellini, Nanni Moretti dice probabilmente addio al cinema, una volta per tutte, con un finale che non lascia intravedere nulla all’orizzonte. Come se Il sol dell’avvenire lo avesse finalmente messo in pace col suo rapporto con la settima arte.